光驱动自组装一维等离激元阵列的制备方法

导 读

近期,重庆大学伍晓芹、王依霈等人在Light: Advanced Manufacturing发表了题为“Generating one-dimensional plasmonic arrays by laser-driven self-organization”的研究论文,论文第一作者为周毅龙、蒋权,通讯作者为伍晓芹、王依霈。

该研究报道了一种脉冲激光诱导一维周期性纳米颗粒阵列的方法。该方法采用激光斜入射方式激发金属纳米线的表面等离激元(SPP)模式,通过SPP与界面上倏逝波的干涉叠加产生驻波及光学拍频效应,形成空间上强度周期分布的光场,在金属光热效应作用下,诱导产生周期性分布的温度场,最终生成一维周期性排列的纳米颗粒阵列。该方法可调控阵列结构参数,实现周期在亚波长至超波长范围内可调,同时具备灵活的排列方向调控能力,还可直接在曲面基底或微结构上制备颗粒阵列。制备得到的纳米颗粒形貌良好,尺寸均一,表面光滑,无明显缺陷。该方法为在各类基底(尤其是非导电或曲面基底)上制备一维纳米颗粒阵列提供了一种简单、低成本、且高效的工具,为纳米激光、表面增强光谱学等领域提供了新的制造手段与发展路径。

金属纳米颗粒阵列能高效局域光能,显著增强近场光与物质的相互作用,广泛应用于表面增强光谱学、纳米激光、光吸收和颜色显示等领域。通过结构设计和参数调控,可激发局域表面等离激元、传播型等离激元、表面晶格共振和法诺共振等多种共振模式,实现丰富的光学性能和灵活调控能力。其在传感、生物检测、太阳能电池光捕获和高分辨率显示等方面展现出重要应用价值。因此,高质量金属纳米阵列的制备对于研究和应用具有重要意义。

目前,传统掩模辅助纳米光刻技术能够实现大面积制备且成本相对可控,纳米压印光刻甚至可达亚波长级的特征尺寸,但其结构多样性受限于预制掩模或印章的固定图案,且高分辨率掩模制备本身存在挑战。电子束/聚焦离子束刻蚀技术虽摆脱了掩模限制,具有纳米级加工精度和出色的结构设计自由度,可制备复杂三维纳米结构,但受限于串行加工模式导致效率低下,加工过程中电子/离子束的注入影响底层材料的质量或造成表面污染,加之设备昂贵、维护成本高、且需在真空环境下操作,难以满足规模化生产需求。

脉冲激光加工技术具有简单、经济、非真空、无污染等优势,成为一种极具竞争力的替代方案。然而,作为一种光学方法,激光加工面临着众所周知的衍射极限带来的挑战。通过超短波长激光、非线性效应、多光束干涉、或超分辨聚焦可实现纳米级加工,但大多依赖复杂的光学系统或用于非线性相互作用的特定材料。此外,这些方案大多为直接聚焦、逐点刻写的串行加工方法,在加工速度上面临挑战。

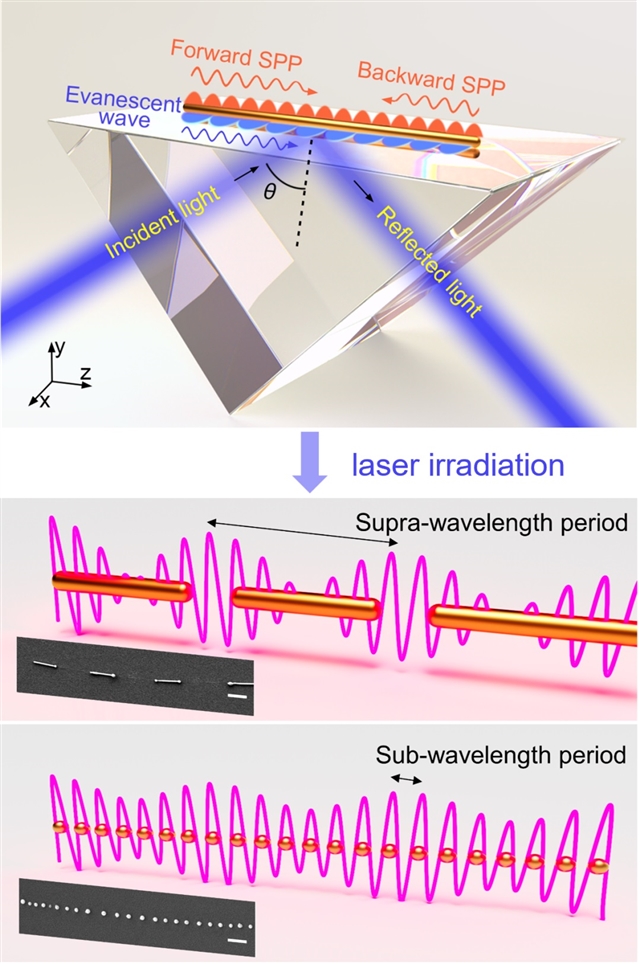

图1:光驱动自组装制备一维等离激元阵列的原理图

图源:重庆大学

该研究团队提出了一种基于光驱动自组装的高效加工金属纳米结构阵列的方法。如图1所示,该方法采用激光斜入射方式激发金属纳米线的表面等离激元(SPP)模式,通过SPP与界面上倏逝波的干涉叠加产生驻波及光学拍频效应,形成空间上强度周期分布的光场,在金属光热效应作用下,诱导产生周期性分布的温度场,最终生成一维周期性排列的纳米颗粒阵列。所制备的阵列展现出高度有序且高质量的单元结构,其最小周期突破衍射极限,达到了亚波长尺度。

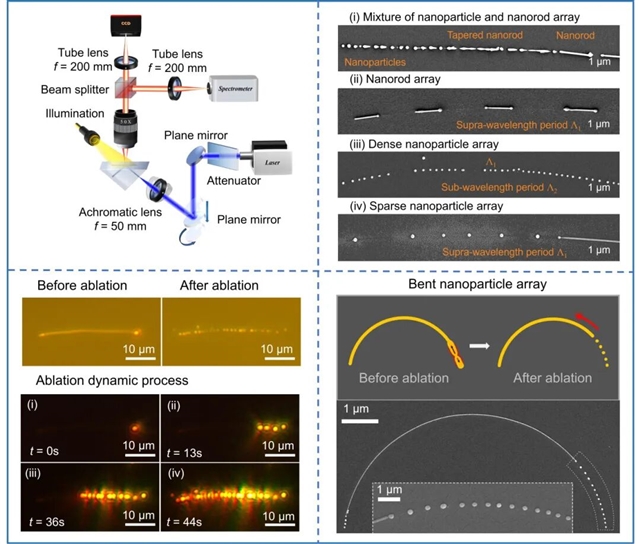

该方法在宽束斑的脉冲激光单光束、单次曝光下,将单根金属纳米线烧蚀成一维周期性排列的金属纳米颗粒阵列(图2),具有简单、高效、低成本等优势。同时,通过调整纳米线长度以及入射光的角度等,可调控阵列结构参数,实现周期在亚波长至超波长范围内可调,制备得到的纳米颗粒形貌良好,尺寸较为均一,表面光滑,光学损耗较低。该方法还具备灵活的排列方向调控能力,通过调节纳米线的排布方向,可获得相应取向的纳米颗粒阵列。

图2:制备等离激元阵列的光学系统与颗粒阵列实物图

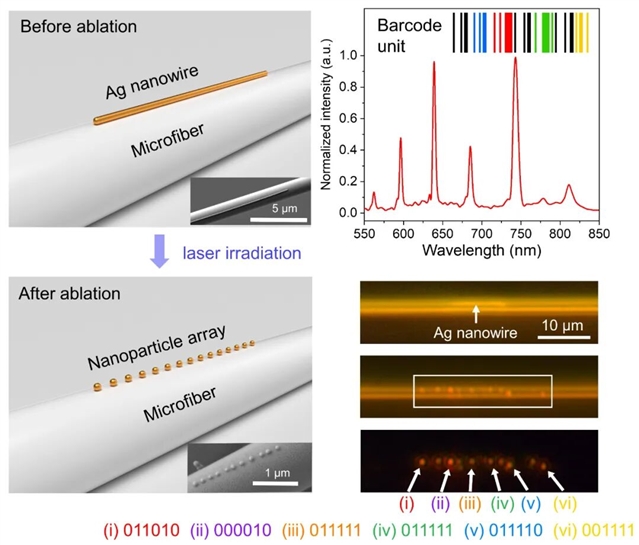

此外,这种光驱动自组装的方法可以拓展到弯曲衬底(如微纳光纤)上,并在弯曲的表面制备一维等离激元阵列,如图3所示。阵列中每个纳米颗粒与微光纤的回音壁模式耦合,形成高Q值的光子–表面等离激元复合微腔,并呈现独特的散射光谱特征,可视为一段条形码。通过多个颗粒的组合,可扩展为几十位条形码,显著提升编码容量,从而实现高密度信息编码应用。

图3:一维等离激元阵列-微纳光纤结构及其应用

总结与展望

该研究利用了金属纳米线上紧密受限的表面等离极化激元以及驻波、光学拍频的协同效应,克服了传统激光直写的局限性,为一维等离激元阵列的制备提供了新的方法。这种简单、高效、低成本的方法可以为构建等离子体阵列和耦合结构开辟了新的可能性,有望用于纳米激光器、安全信息编码和高分辨率分布式传感等应用。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.057