光子晶体器件中扭致光束偏转和闪耀效应

| 2025/10/31 15:41:27 《最新论文》 作者:LightScienceApplications微信公众号 我有话说(0人评论) | 字体大小:-│+ |

导读

在光学波束操控领域,传统衍射元件的色差局限与动态调控需求的矛盾长期存在。近日,比利时那慕尔大学Michaël Lobet团队与斯坦福大学Shanhui Fan团队合作,提出了一种基于扭曲双层光子晶体的光束偏转新机制,通过扭转角诱导的衍射级次选择与闪耀效应(Blazing effect)调控,实现了高效可重构的光束转向。研究团队基于粒子群优化算法,系统探索了迷你层、椭圆结构等三类设计模板,发现最优器件通过特定倾斜角可以实现类似闪耀光栅的衍射级次抑制,在0至30度扭转角范围内效率超90%,突破了传统方法在动态调控与效率间的权衡瓶颈。该研究成果发表于国际顶级学术期刊《Light: Science & Applications》上,题为“Twist-Induced Beam Steering and Blazing Effects in Photonic Crystal Devices”。

研究表明,通过优化双层光栅的倾斜轮廓与材料分布,器件可将输入功率高效路由至单一扭转角依赖的衍射级次,其出射光束方向与扭转角呈线性关系,且对TE/TM偏振均具鲁棒性。这种结构设计不仅简化了制造流程,还可通过微机电系统实现实时调控,在扫描激光雷达、卫星通信及虚拟现实显示等领域展现出应用潜力,为下一代可重构光学系统提供了理论与技术基础。

研究背景

随着自由空间光通信、激光雷达及增强现实显示等技术的发展,对可重构、高效率光束操控的需求推动着新型光学架构的创新。传统闪耀光栅虽能通过结构设计实现衍射效率集中,但缺乏动态可调性,无法满足实时调控需求;而基于相位阵列的光束偏转技术则受限于多单元相位控制的复杂性,且在大角度偏转时存在效率衰减问题。

现有非机械光束转向方案中,基于超表面或光子晶体的光学元件虽能通过亚波长结构实现光场调控,但仍面临两大核心挑战:其一,传统设计方法难以兼顾调控效率与结构鲁棒性——复杂的三维纳米结构虽能提升性能,却增加了制造难度与成本,而简化结构又导致效率下降;其二,光束偏转角度与波长的耦合效应(即色差)未得到有效解决,尤其在宽光谱范围(如可见光400–700 nm)内,不同波长光的衍射角度偏差显著,限制了全彩显示等多波长场景的应用。

此外,扭曲双层光子晶体作为新兴调控平台,其物理机制尚未完全明晰。尽管已有研究表明扭转角可调控衍射级次,但如何通过结构优化实现高效率、大角度的光束转向,以及如何克服扭转过程中出现的模式串扰与能量损耗,仍是亟待解决的关键问题。这些技术瓶颈制约了扭曲光子晶体在集成光学系统中的实际应用,亟需从设计原理、材料选择与系统架构等维度开展创新研究。

创新研究

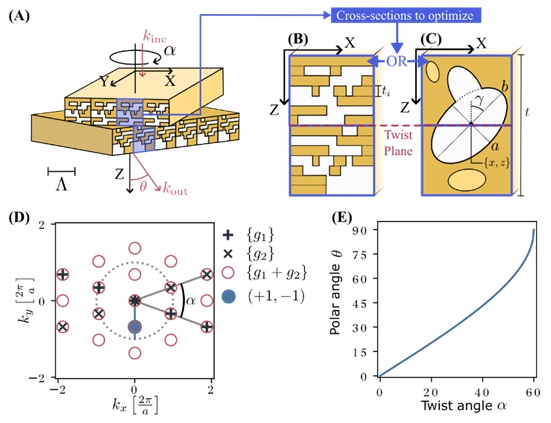

研究团队创新性地提出基于扭曲双层光子晶体的光束转向架构(图1)。通过引入扭转角α调控双层光栅的莫尔超晶格结构,结合粒子群优化算法(PSO)对三类模板(迷你层、均匀椭圆、非均匀椭圆)进行逆向设计,实现了衍射效率超90%的单衍射级次能量路由。该设计通过优化结构倾斜角γ,使器件呈现类闪耀光栅的衍射级次抑制特性,在0–30°扭转角范围内实现光束方向的线性调控,突破了传统方法中动态调控与效率衰减的矛盾。

图1:用于光束转向的扭曲双层光子晶体示意图。

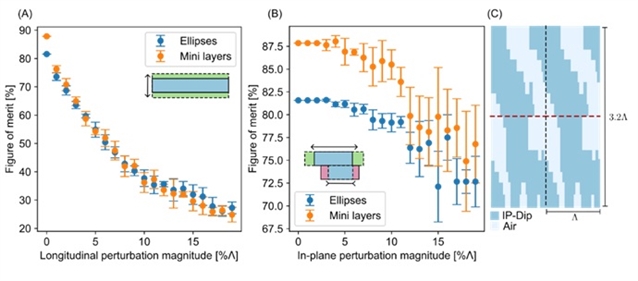

在材料工程与制造工艺方面,团队开发出基于倾斜刻蚀的简化制备方案(见图2)。通过将复杂三维结构简化为平行四边形截面的二维光栅,结合陶瓷树脂立体光刻或电子束倾斜刻蚀技术,实现纳米级精度控制。实验表明,该方案在C波段(1550nm)实现层厚误差<2%(31nm)的制造鲁棒性,且椭圆结构模板相比迷你层设计,将工艺敏感性降低 30%,为大规模集成提供可行路径。

图2:器件鲁棒性与制造可行性。

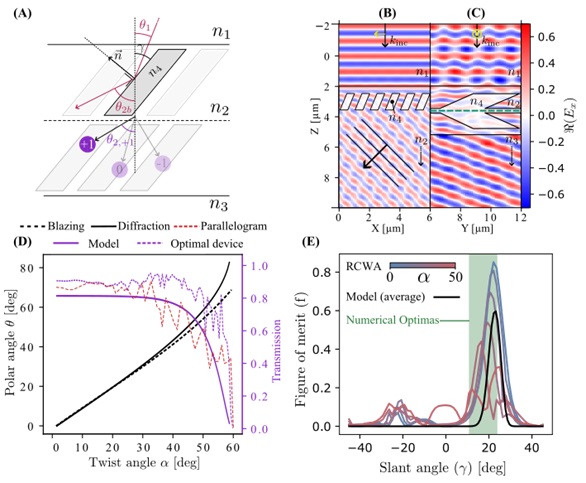

研究团队进一步揭示了扭曲光子晶体中的“闪耀效应”物理机制(见图 3)。结合琼斯矩阵分析,验证了该机制对TE/TM偏振的普适性,并通过非均匀椭圆结构实现阻抗匹配优化,将宽光谱范围内的偏振相关损耗降低至5%以下,拓展了器件在全偏振光场调控中的应用场景。

图3:倾斜几何结构的简化模型。

总结与展望

研究团队基于逆向设计的扭转双层光子晶体,成功实现了高效、大角度的光束转向,突破了传统光学元件在动态调控与效率间的瓶颈。实验结果表明,优化后的结构在0 - 30°扭转角内,可将大于90%的能量耦合至单一衍射级次,实现±30°的光束偏转,且对TE/TM偏振光均具鲁棒性。

展望未来,通过结合新型材料(如高折射率、低损耗的二维材料)与先进制造技术(如自组装、3D 打印),有望进一步提升结构的稳定性与调控效率。同时,拓展至太赫兹、可见光等宽光谱范围,探索其在多模态成像、高速光通信及量子光学领域的应用,将为集成光学系统带来新的变革机遇。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01942-7