可动态拓宽电化学窗口的电解液

2025年7月4日,美国马里兰大学王春生课题组在Nature Energy期刊上发表了题为“Self-adaptive electrolytes for fast-charging batteries”的研究成果,并入选该期的封面论文。该工作提出了一种具备自适应行为的电解液系统,可在充电过程中动态拓展其电化学稳定窗口,为破解高比能电池难以快充的难题提供了新的解决思路。论文的通讯作者是王春生教授,第一作者是赵长欣。

在高比能电池快速充电时,电极的过电位迅速上升,使得电极电位极易超出电解液本身的稳定窗口,从而引发副反应甚至电池失效。尽管科研人员已经尝试通过优化电极结构或更换溶剂种类来降低电极极化或拓展电解液电化学稳定窗口,但始终难以同时兼顾高能量密度与快充能力这一核心矛盾。

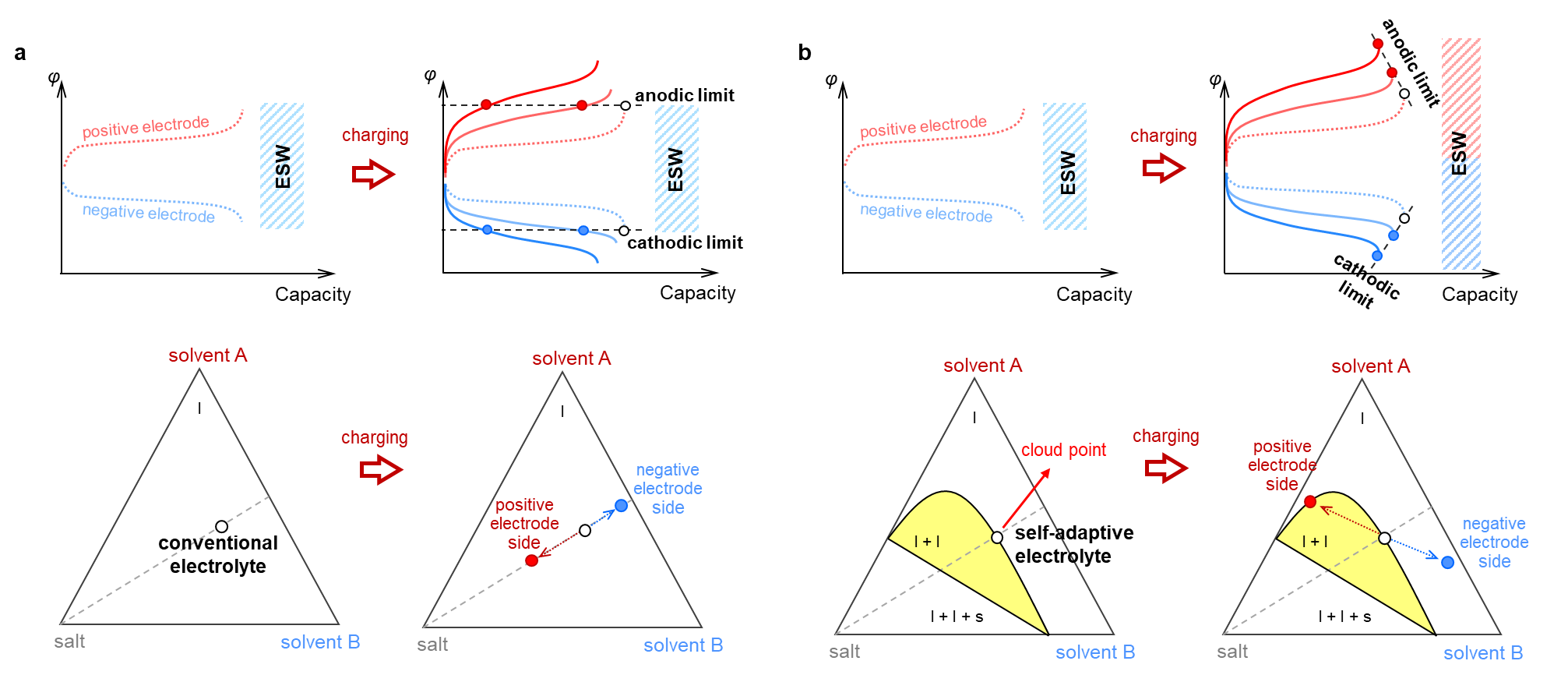

受相行为调控启发,该研究团队构建了一种“自适应电解液”系统(self-adaptive electrolyte)。这种电解液在静止状态下为均相液体,但在充电过程中会响应电池内部盐浓度的梯度,诱导溶剂相分离,形成动态的空间富集分布:还原稳定性的溶剂聚集于负极,氧化稳定性的溶剂聚集于正极,从而使电解液的稳定窗口随着电流强度的升高而实时拓展,超越传统电解液“静态窗口”的物理极限。

该工作系统性提出并验证了“盐浓差诱导相分离”这一核心机制在电池电解液设计中的适用性,先后在水系锌电池与非水系锂金属电池中实现验证:

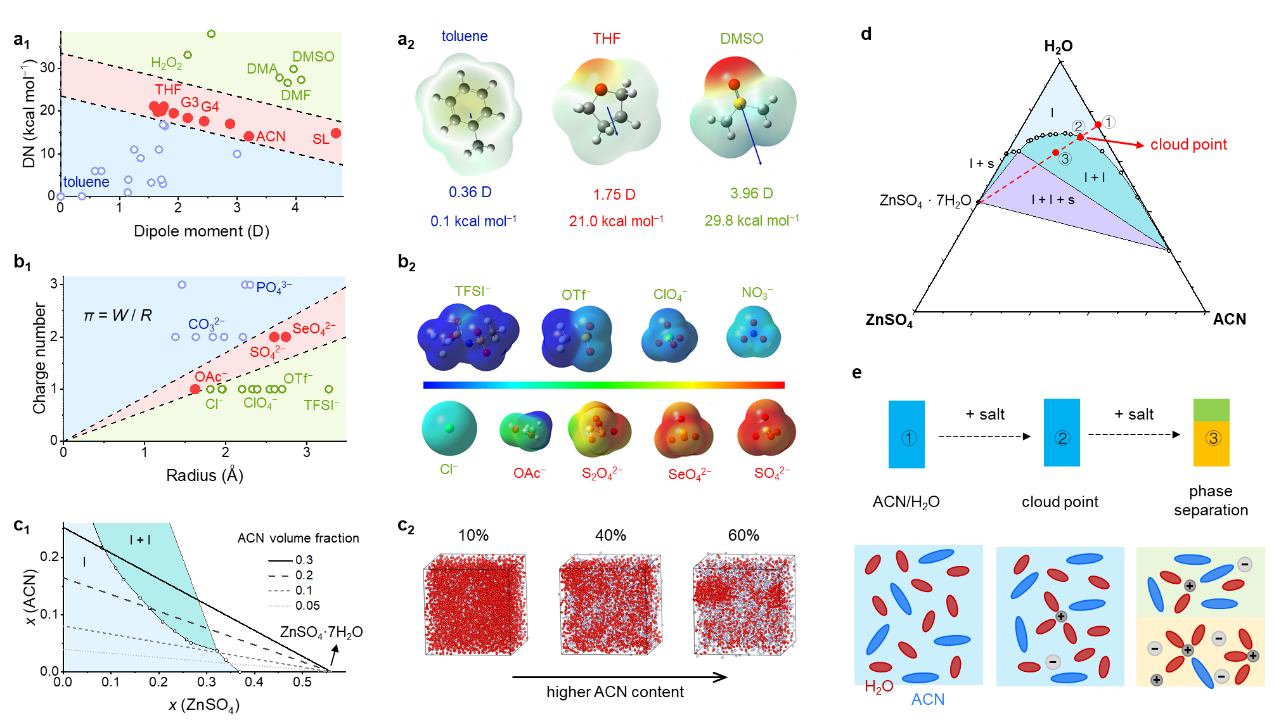

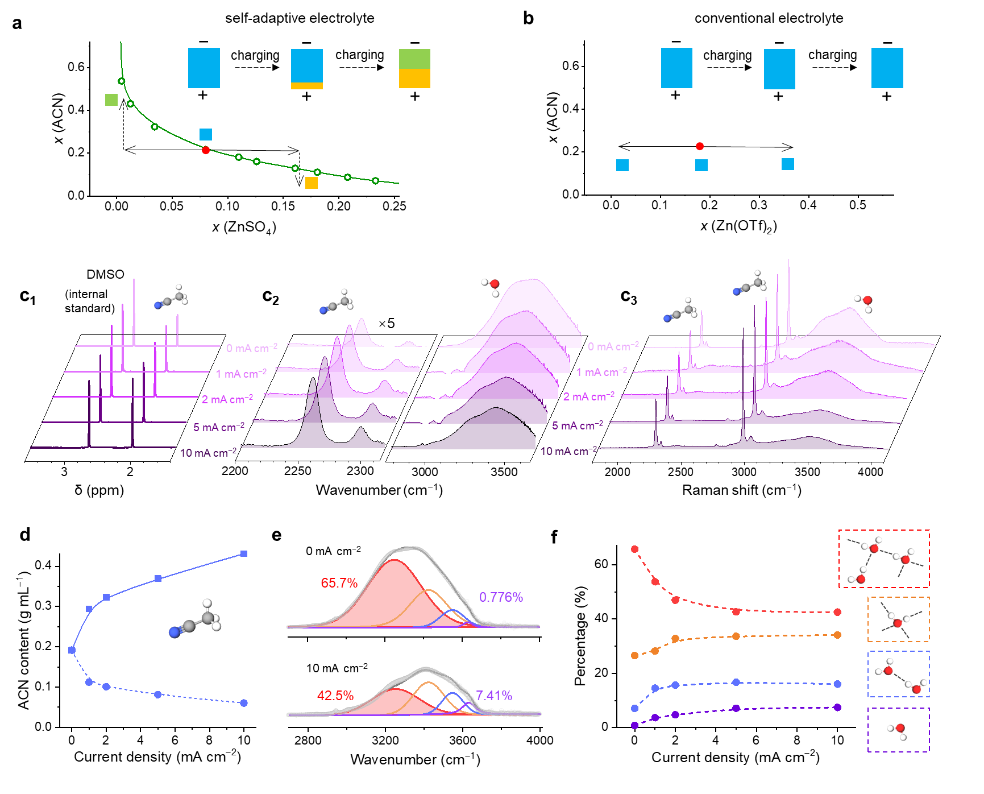

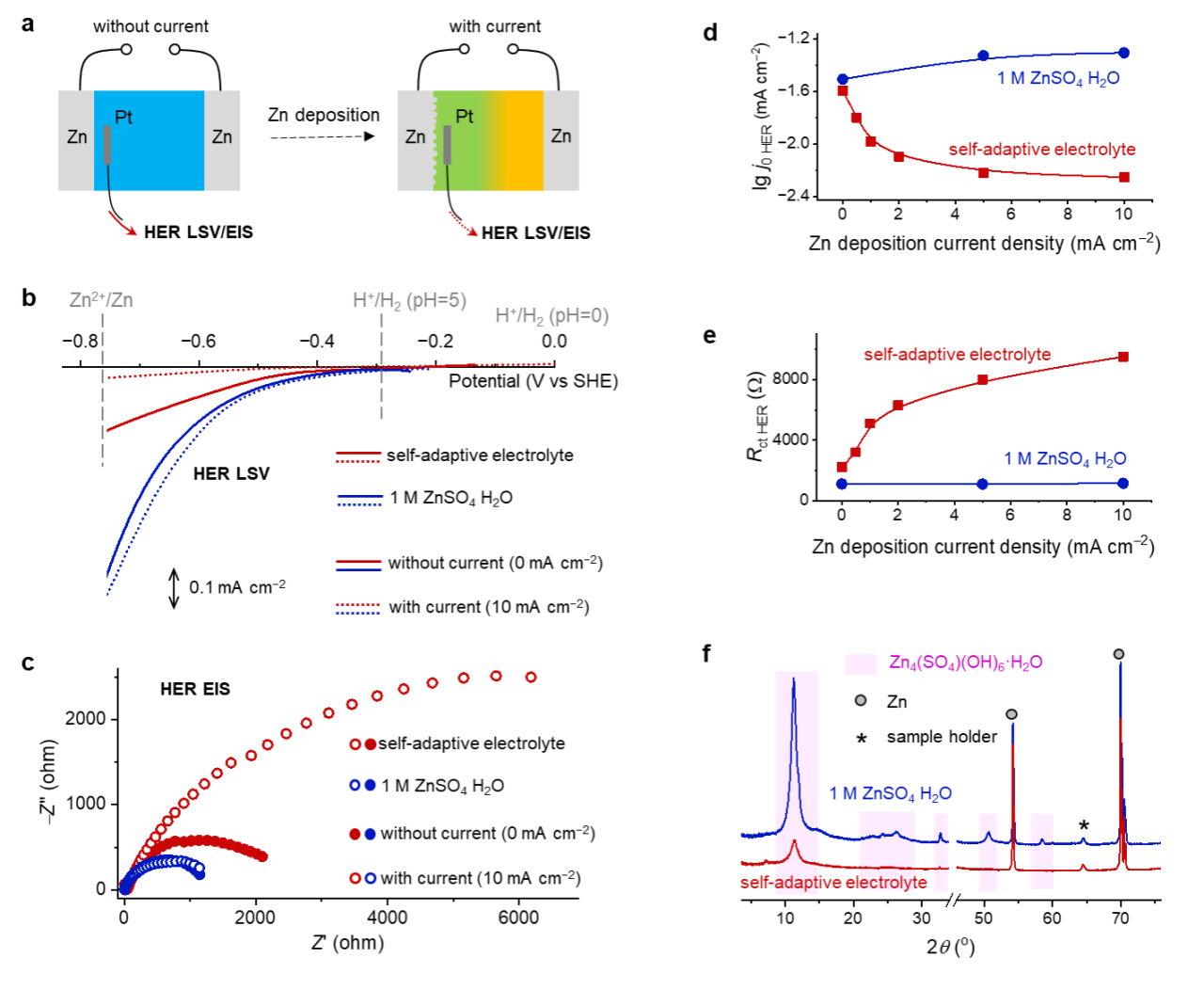

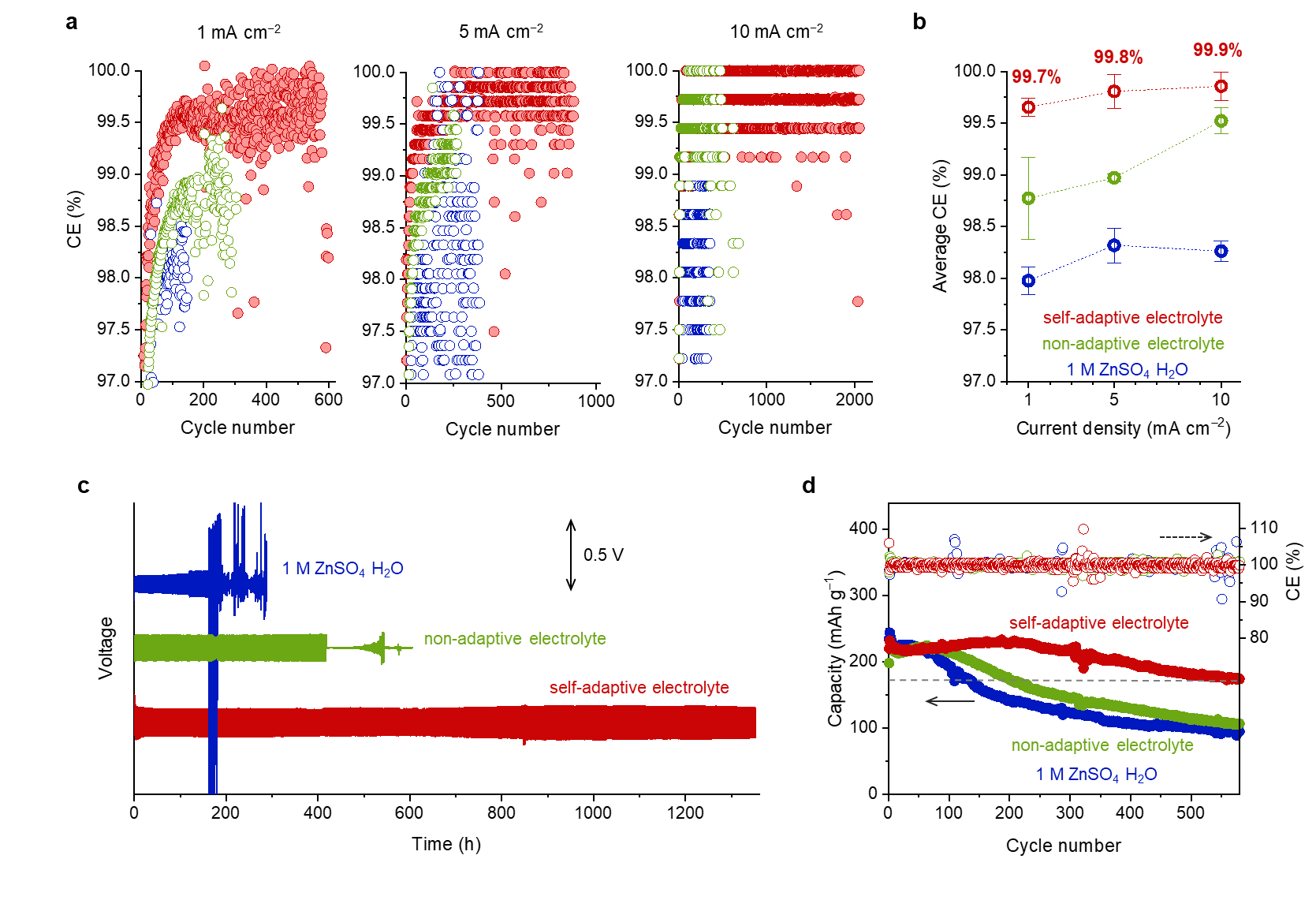

在锌电池体系中,研究人员筛选出兼具还原稳定性与水相相容性的有机溶剂(如乙腈),并结合硫酸锌构建出具备盐析效应的三元体系。实验表明,在快速充电时,“自适应电解液”中形成了负极富乙腈、正极富水的结构,有效抑制了氢析出副反应,提升了锌负极的库伦效率与循环寿命。

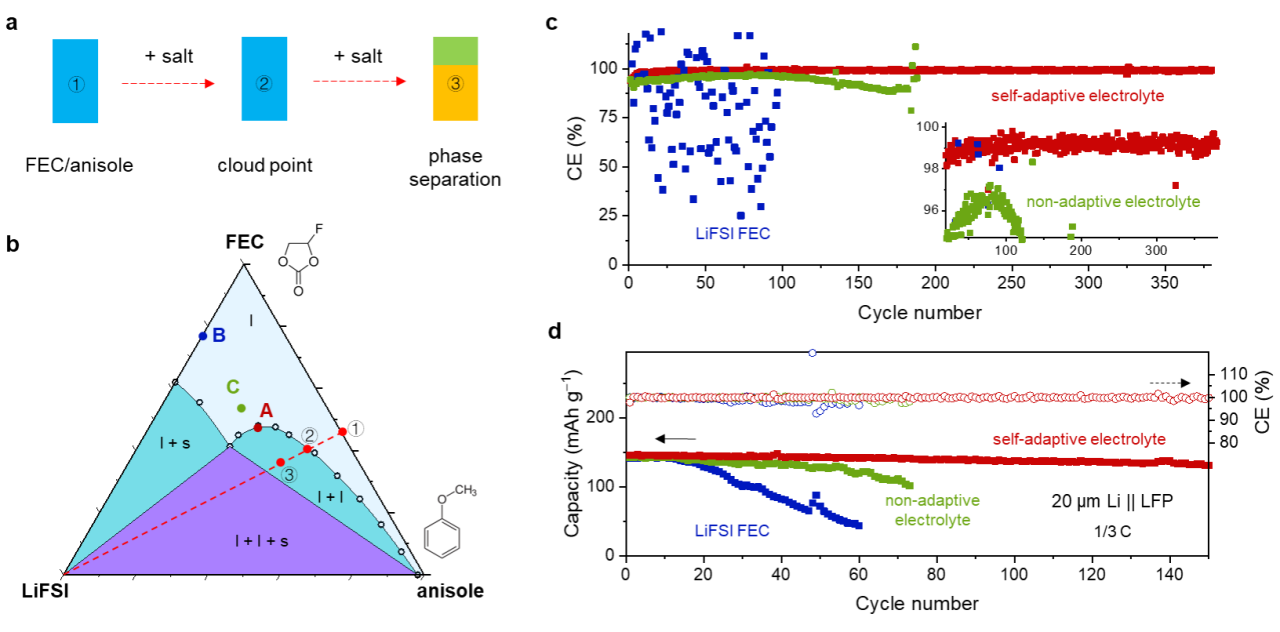

在锂金属电池体系中,团队同样基于溶剂间的亲盐性差异,设计出基于氟代碳酸酯(FEC)与苯甲醚溶剂构成的“自适应电解液”。该电解液在高负载电池中展现出优异的快充能力与长循环稳定性。

图1:自适应电解液的工作机制。

图2:基于三元系统的盐析效应设计自适应电解液。

图3:充电诱导的自适应电解液相分离行为。

图4:自适应电解液对析氢副反应的抑制作用。

图5:在水系锌电池中的电化学性能表现。

图6:自适应电解液策略在锂金属电池中的普适性验证。

这一研究成果不仅打破了电解液稳定窗口“固定不可调”的传统认知,也为未来面向高能、快充的新一代电解液设计提供了新范式。正如作者在论文中所言:“相比于传统分子结构调控策略,引入相行为这一物理维度,有望开启电解液设计的新纪元。”(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01801-0